陈履生:建立国家级的防疫博物馆,是更为久远的公共卫生教育方式

特约记者/张丹丹

由于一场大规模爆发的新冠疫情,中国乃至全世界都为此付出了惨痛的代价。这一切都不断呼唤着人们,是该痛定思痛的时候了。“牢记历史,避免重蹈覆辙”已经不再成为一句空话。当下,来自社会各界人士都提出疫情后不同形式的纪念和教育形式,比如,纪念碑,雕塑,博物馆等。

志愿者隔着小区围挡呼叫寻求帮助

其中,防疫博物馆成为了一种被认为有广泛教育和社会意义的形式。人类的发展史,亦是一部和病毒做斗争的历史。为重大瘟疫事件成立专门博物馆,世界上已经有先例。俄罗斯首都莫斯科市郊有一座病毒博物馆,隶属于伊万诺夫斯基病毒学研究所,里面2500多件展品,包括肝炎、脑炎、疟疾、流感、狂犬、天花等病毒;澳大利亚新南威尔士州有一座建于1960年的澳大利亚人类疾病博物馆,陈列了古往今来2000种人类疾病,其中包括19世纪的肺结核、卵巢肿瘤、疯牛病等;日本的目黑寄生虫学博物馆展出了馆藏的成千上万种爬行(或钻洞)寄生虫标本。

尤其值得一提的是在英国曼切斯特建立的亚姆村瘟疫博物馆(Eyam Plague Village Museum)。13世纪至17世纪之间,黑死病席卷英国乃至整个欧洲大陆,先后夺走1.5亿人的生命。最后一次大规模疫情爆发于英格兰,仅伦敦就有约10万人死亡,占当时伦敦总人口的1/4。当瘟疫来临之时,亚姆村人自觉隔离,避免了瘟疫在英国北部乃至更广阔世界范围的扩散。最后,全村344个村民死亡267人,在瘟疫平息300多年后,亚姆村瘟疫博物馆将整个事件留存,它既记载着人类抗疫的惨痛代价,也书写着人类的良知和可贵的精神。

亚姆村瘟疫博物馆

迄今为止,中国还没有一座国家级的医学博物馆,甚至连这一种类的博物馆也少之又少。为此,凤凰网对话前中国国家博物馆副馆长,现中国汉画学会会长陈履生,也是他率先提出和呼吁建立中国防疫博物馆。

陈履生

我们缺少跟疾病防疫相关的博物馆

凤凰网风向人物:你最早呼吁建立国家级的防疫博物馆,也得到多方响应,为什么会觉得博物馆这种形式是必要的?

陈履生:新冠肺炎对我们的社会影响巨大,公共卫生关联着全世界每一个角落的每一个人。为什么在非典十几年之后要提出建立这个博物馆,主要由于在爆发了非典灾难之后,人们并没有痛定思痛。今天我们在防治传染病方面,客观来说做的不尽人意,尤其关于公共卫生、公共健康等教育层面的问题。我们今天提出必须要加强教育,教育需要一个载体,我认为博物馆是最合适的一种方式。在全世界的博物馆体系里,博物馆除了显而易见的教育功能外,还保留了多方面的遗存,比如和重大事件关联的所有相关的物品、内容,在博物馆中它会是一种长期的存在,会给后人以警示。当然,我认为博物馆本身就是纪念碑。

近年来中国的博物馆也得到了很大的发展,公众对于博物馆的认同越来越强。自从我这个呼吁出来之后得到了多方面的认同和支持,也有一些全国政协委员跟我联系,会做两会提案。

凤凰网风向人物:过往我们国家有没有和疾病防控、医疗相关的博物馆?陈履生:我们没有国家级的医学博物馆,医学院中可能有一些小型的展览馆,但是它不具有公共意义,它只是跟专业教育有关的。现在我所知道的与地方政府关联的好像就是一个“送瘟神博物馆”。1950年代在江西余江发生吸血虫病灾,也是全民防疫,最终取得胜利,建立它也主要因为毛泽东主席写过《送瘟神》的诗。当然这个纪念馆的影响很小,而且在建设的过程当中也有很多的波折,没有发挥出很大的教育作用。吸血虫病在整个社会上得到了根治,但从非典以来的新冠肺炎病毒的影响看来,病毒可能要长久的存在。既然如此,我们要让后人记住历史教训。

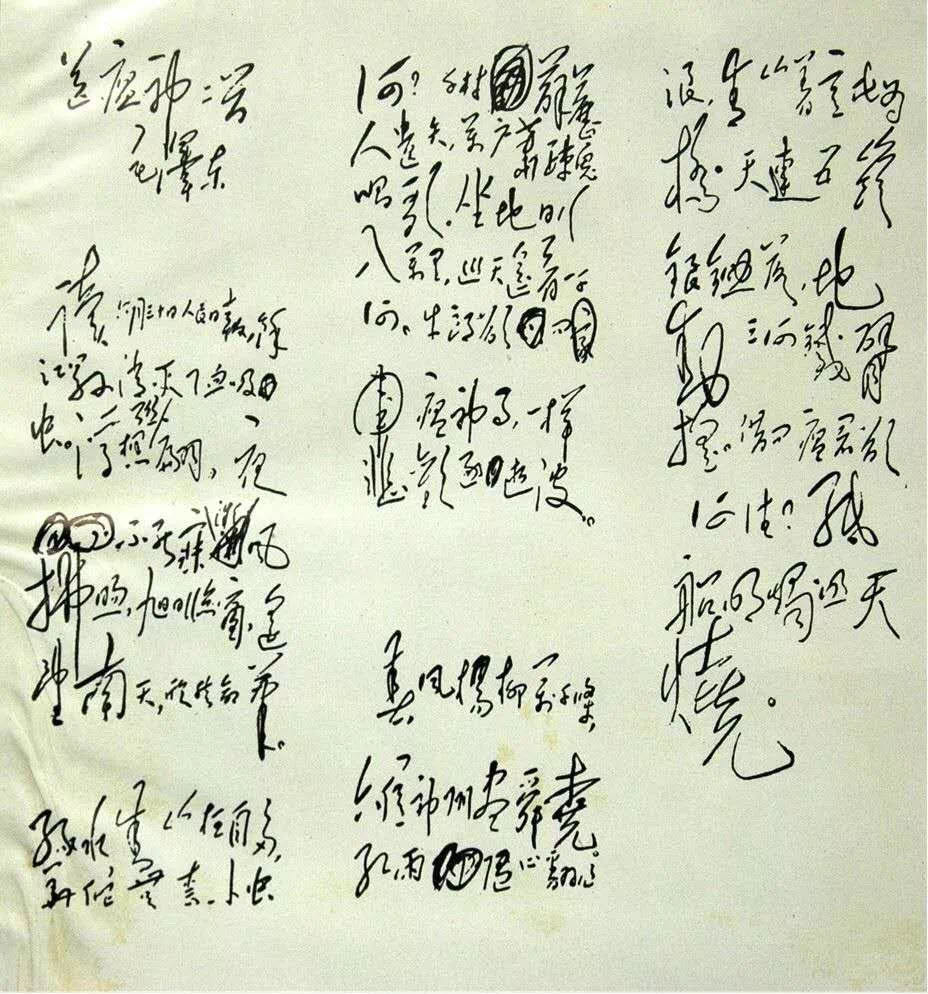

《送瘟神》手稿

凤凰网: 2003年非典过去之后,我们有没有在文化教育方面纪念的措施?

陈履生:当时我们对于博物馆的认识不够,导致很快就忘记了非典的存在,忘记了当时那一场国家的危机。所以这次提出建立的博物馆,不仅记载这次,还包括记载从非典开始以来的国家重大公共卫生事件。非典的遗物,今天不是说完全没有,但已经需要去收集了。最近几家博物馆开始主动征集新冠肺炎中的一些实物,我认为这是可喜的。另外,华中科技大学正在建一个战疫数字博物馆,他们有一个团队,也在收藏大量的资料,我们每天都有沟通。今天的状况和17年前的状况不一样,博物馆得到了社会的重视,博物馆人也感觉到他自己的责任所在。

防疫博物馆目前更多局限在专业领域而非面向大众

凤凰网风向人物:为什么你这次特意强调,建立的这种博物馆要是“国家级”的?

陈履生:这是史无前例的严重社会问题,是国家灾难。我一直想,这种防疫博物馆可以建在武汉,但是要上升到国家层面,来提升全社会对防疫工作重要性的认识。中国进入到二十世纪上半叶,慢慢走向了振兴富强,但是并没有形成良好的公共卫生体系,这次疫情暴露出来的不是一两个方面的问题,是整个社会体系出了问题。这些问题我想每一个方面都可以串联博物馆的展品,使公众看到公共卫生问题可能就在眼前,稍微不留意就酿成大的灾难。另外,这种博物馆实际上也应该成为教育体系之外,国家关于全民抗疫的一个研究中心。

对于公共博物馆来说,它的公共行为是第一的。建成之后对公众开放,通过各种手段来普及相关的知识,来宣传过去的历史。不能指望它能够短时间内就见效,但它的教育意义是能够持之久远的。

凤凰网风向人物:这种防疫、医学博物馆在整个世界博物馆体系当中是一个什么样的地位?我看国外的一些医学博物馆,不少是属于疾病研究所。

陈履生:放眼全世界来看,跟医学、防疫、疾病、卫生、健康所关联的专业博物馆,总体来说规模都不是很大。另外,这些博物馆多在专业的范围之内,没有很好地在公共领域内发挥教育的职能,只是在自己专业教育中发挥作用,所以它依附于研究所和大学。

但是,对中国来说,这两方面情况都存在问题。因为我们没有很好的博物馆传统,博物馆在中国起步很晚,只有一百多年的历史,西方已经有了三百多年的历史。我们是近二三十年来博物馆事业才得到了显著的发展,大家也逐渐认同了博物馆的社会价值和意义。

中国自明代就有较为详尽的关于疫情的史书记载,我也希望我们这个防疫博物馆除了纪录从非典到新冠的历史过程和当下的状况,还要立足本土来放眼世界。比如一百年前的东北爆发的鼠疫,著名的公共卫生学家伍连德在中国发明防疫口罩,1911年,伍连德主持召开了万国鼠疫研究会议,这都应该进入到博物馆之中。比如说三百多年前的欧洲鼠疫,像英国亚姆村博物馆,那个小村庄的人民当时就能有这样的献身精神。这也是我们要做的一些重要的内容。

欧洲黑死病流行时,医生所佩戴的防疫口罩

凤凰网风向人物:你说在对待瘟疫这件事情,我们国民的素质还有问题。

陈履生:我觉得有严重的问题,我认为如果我们受过很好的教育的话,就不会出现今天的蔓延状况。发现了问题,大家就想着赶紧逃命,这次有八百万人离开了武汉。这还是教育问题,逃跑之人可能也不懂得这种传染病隔离的重要性。但亚姆村的那些村民就自动隔离,大家把自己围在自建的围墙内,关在酒窖或地下室里面不出来。当时他们完全可以逃命,但他们没有跑。在那一年,因为亚姆村人的义举而阻止了这种能影响世界发展进程的黑死病在英国北部的蔓延。英国政府给村民很高的评价,因为他们的自觉行为对社会做出了重要的贡献。这是一种对社会的责任。唱高调没用,当事情来了以后你自己躲在家里不出来,和为了自己而逃出去影响他人,这是两种不同的境界。

现在就要开展物料的收集、留存工作

凤凰网风向人物:在博物馆、纪念馆之外,纪念碑、塑像等纪念形式的呼声也很高。现在这些倡导和呼吁在实施中有没有一些难点?

陈履生:方式很多,但都面临一些问题。比如造纪念碑、塑像如果不伦不类的还不如不做。当然也有人善意的提醒我说做防疫博物馆将来可能会有问题。后来我跟他们说,我们要往好的方面去想,这要看国家的选择,比如一些纪念人物如何去界定。

客观来说,我们的博物馆总体水平不高,那么,它就有可能做得不像博物馆,或不太像博物馆,而变成一个宣传的机构。当然,这在短时间内难以避免。最坏的打算,我想即使做成宣传的机构,它也是一种存在,它也是对这次事件的一个纪念。

凤凰网风向人物:哪些方面的物料会是防疫博物馆重点关注和留存的?

陈履生:我们这个博物馆的价值观是有甄别,有倾向性的。但是,博物馆也应多元化、多样性地来反映事件发生、发展和结束的过程。博物馆不同于纪念馆,它还会收集很多的内容。比如像钟南山院士,他们这些医务工作者的诊断书,讲话,手稿,请愿书;武汉牺牲的武昌医院的院长,没有举行婚礼的医生的遗物;患者的遗言,甚至死去的三千多位或者更多人的信件物品;各种各样的口罩,还有包括技术发展中的各种方面的问题;疫情本来就不是一个地区的事,像钻石公主号上的一些物料,都可以去全球征集的。当然还有更多基于技术普及的资料,以及这次从头到尾出现的大量的影像资料。

总之,它们构成了博物馆在收藏、研究、展示、教育、交流各个方面的完整的体系。当然,更重要的是如果基于这样一个国家级的博物馆来开展对一些公共卫生、防疫的研究和教育,也是非常重要的。

凤凰网风向人物:如果说以后做这个防疫相关的博物馆工作是必须的,现在是不是就要有意识地留存物料了?

钟南山领誓并寄语火线入党新党员 来源:央视新闻客户端

陈履生:是的。所以我在这里,也通过你们呼吁国家有关部门应该积极行动起来,尤其是湖北省博物馆和武汉市博物馆,应该率先行动起来,系统的、有组织的收藏与新冠肺炎关联的一些能够见证历史的实物,为未来建立防疫博物馆储备文物和资料。有些东西稍纵即逝,比如说日本人捐赠物资上写有“山川异域,风月同天”的包装盒,它可能会当成垃圾处理掉,但也可以作为博物馆中的一件藏品,或一件展品,见证疫情中的中日友好关系的历史。这些东西是客观的存在,它需要有一个平台、媒介去转换,在这个时候官方和民间都要能积极响应,为未来的教育着想,积极将各项收藏工作开展起来。